Свадьба и таинство венчания в Византии

Оказали влияние на формирование норм брака в Византии и некоторые ветхозаветные предписания, а также традиции иудаизма. В частности, иудейский брак характеризовался обрядом общей чаши, наполненной вином, которую подавали новобрачным под балдахином. В иудейском браке был и обряд помолвки с кольцом и передачей ценного подарка.

В раннехристианском обществе, до Константина Великого, христианские брачные традиции еще не были формализованы. Постепенно укоренилась норма брать благословение епископа. Новобрачные, подобно крещаемым, облачались в белые одежды и совместно причащались. Ранняя Церковь признавала браки, заключаемые по римским законам.

С закреплением христианства как государственной религии брачный обряд проходит эволюцию в сторону все большей формализации и утверждения роли Церкви. В 428 году императоры Феодосий II Каллиграф и Валентиниан III предписали, что для заключения брака достаточно письменной или устной сделки брачующихся при свидетелях. Церковное венчание еще не было обязательным. Юстиниан I предписал, что браки низших сословий могут обходиться без формальностей и государственной регистрации, в то время как среднее сословие заверяет сделку у церковного нотариуса, а патриции обязаны заключать письменный договор. В 895 г. император Лев VI постановил, что браки должны заключаться только после церковного благословения. Алексей Комнин в 1092 г. уточнил, что венчание обязательно и церковное благословение распространяется и на зависимые категории лиц (рабов). Окончательно под контроль Церкви заключение брака перешло в конце XIII в., при Андронике Палеологе и Патриархе Афанасии.

Чин церковного венчания сформировался постепенно к VIII в. и в главных чертах сохраняется по сей день. Обручение обычно отстояло от венчания на год. Согласно «Эклоге», его можно было проводить с семилетнего возраста. Священник приводил молодых из притвора, где они стояли лицом к алтарю, в храм и вручал им свечи. Обручаемые обменивались кольцами (первоначально жених давал невесте золотое кольцо как символ силы, власти и контроля над ведением хозяйства, невеста вручала жениху серебряное, в знак подчиненного положения. В ранней Византии обрученные уже считались вступившими в брак и не могли отказываться от брака без веских причин.

День свадьбы не мог проходить в постные дни, а также в великие и двунадесятые праздники. Запрещалось праздновать свадьбу во вторник и четверг, субботу — накануне постных среды и пятницы, а также перед воскресной службой. В основном свадьбы приходились на воскресенье, игрались осенью либо зимой. Иногда их праздновали и после Троицы. Приготовления к свадьбе проводились заранее, включали в себя сбор гостей, приготовления свадебных блюд, украшение комнаты невесты цветами и драгоценными тканями. Жених после воскресной службы приходил в комнату невесты осматривать приданое, а также знакомиться со своей суженой, которую часто видел впервые. Дальше свадебное шествие с факелами, в сопровождении дружек и гостей, направлялось в Церковь. Жених и невеста были в белых, похожих на крещальные, одеждах. Им под ноги бросали яблоки и розы, символ плодородия и достатка.

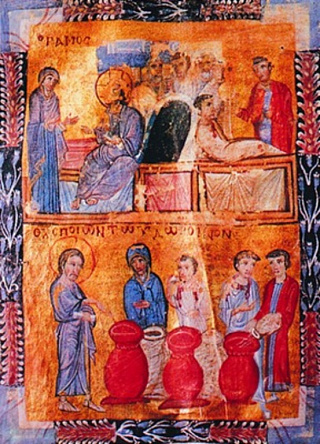

Собственно венчание включало в себя возложение венцов (символ брака Христа и Церкви, а также мученичества), общее причастие, а также распитие чаши с вином, которая разбивалась после церемонии. Чин венчания включал в себя ектении — прошения, молитвы, священническое благословение с тайносовершательной формулой «Господи Боже, славою и честью венчай их» (из Псалтири). В богослужебных текстах цитируется «Послание апостола Павла к Ефесянам» об отношениях между мужем и женой, упоминается Чудо в Кане Галилейской, когда Спаситель на свадьбе превратил воду в вино.

Церковь благосклонно относилась к первому браку, терпимо — к второму и в редких случаях разрешала третий (если брачующимся меньше 40 лет и не было детей от предыдущих браков). Отцы Церкви подчеркивали, что жизнь в браке помогает прийти к Богу.

Брачный возраст, согласно Василию Великому, составлял 14 лет для мужчин и 12 лет для женщин. «Эклога» установила брачный возраст мужчин и женщин в 15 и 13 лет. Верхняя граница брака — 70 лет для мужчин и 60 для женщин. Для заключения брака после 60 лет нужно было особое благословение епископа.

После венчания молодые отправлялись на свадебный пир, где им предписывалось вести себя умеренно, воздерживаться от объедания и увеселений. На праздник привлекали мимов, актеров, танцовщиц, разыгрывали театральные представления, раздавали милостыню нищим. Основаниями для развода являлись прелюбодеяние, физическая импотенция после трехлетнего периода, намерения убить супруга, участие в государственном перевороте против василевса. Чин второго венчания совершался сокращенно, как не торжество, но покаяние. Венцы возлагались не на голову, а на правое плечо, если новобрачные утратили целомудрие. Четвертый и последующие браки запрещались вовсе. Исключение было сделано лишь для императора Льва VI, который долго боролся за то, чтобы признать рожденного от четвертого брака сына, Константина Багрянородного, законным наследником.

Идеалом византийца была тихая, кроткая, покорная мужу, благочестивая супруга, помогающая в хозяйстве. Физическая красота не была столь важной, хотя и ценилась. Красоту Марии Аланской восторженно описала Анна Комнина: « … она была высокой и стройной, как кипарис, кожа у нее была бела, как снег, а лицо, не идеально круглой формы, имело оттенок весеннего цветка или розы. Кто из людей мог описать сияние ее очей? Ее поднятые высоко брови были золотистыми, а глаза голубыми».

В коллекции Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» хранятся предметы, которые помогают понять, как выглядели византийские красавицы в день их бракосочетания. Это — браслеты, перстни, серьги и кольца, другие женские украшения и детали одежды, найденные во время археологических исследований.

Автор: Роменский А.А., научный сотрудник отдела византийской истории музея-заповедника «Херсонес Таврический».